En plus de votre inscription gratuite, recevez également :

Le plan d’investissement adaptable qui a permis à nos clients de réaliser en moyenne +120% de plus-values en 2023.

(d’une valeur de 250€)Effet de richesse définition

Le « wealth effect », ou effet de richesse en français (également couramment appelé « effet Pigou », du nom de son auteur), est une théorie économique selon laquelle la consommation des ménages augmente, lorsque leur patrimoine (financier, ou immobilier), augmente.

Sur quoi s’appuie cette théorie ?

Est-elle fondée ?

Sommaire :

- Les bases de l’effet Pigou

- Mesurer l’effet de richesse : un vrai casse-tête !

- Alors, l’effet de richesse existe-t-il ou non ?

Les bases de l’effet Pigou

Les bases de l’effet Pigou sont assez simples à comprendre :

Les ménages qui possèdent des actifs dont la valeur augmente, se sentent « plus riches ».

Ainsi, leurs habitudes de consommation changent et ils dépensent plus.

Les actifs en question peuvent être des portefeuilles d’investissements boursiers, tout autant que des biens immobiliers.

Mais il faut bien comprendre que l’effet de richesse est un processus psychologique.

Ainsi, se sentir « plus riche », ne signifie pas forcément l’être vraiment…

Car si la valeur des actifs augmente, la plus-value reste latente tant que les actifs ne sont pas vendus.

Prenons l’exemple d’une maison dans laquelle vit un couple.

Si la valeur de cette maison augmente, elle augmente simplement le patrimoine de ce couple.

Mais concrètement, il n’est pas plus riche tant que cette maison n’a pas été vendue.

C’est ce qu’on appelle “l’effet de richesse”.

L’inverse est tout autant vrai.

En effet, si la maison venait à perdre de la valeur, le couple ne serait pas plus pauvre qu’avant.

C’est seulement au moment de la vente que ce ménage aurait réalisé une moins-value par rapport au prix auquel ils ont acheté la maison.

Cela n’a donc rien à voir avec les revenus réels des ménages.

C’est cette plus-value latente qui provoque l’effet de richesse, et non les revenus dits « encaissés ».

Cette surconsommation peut d’ailleurs largement entraîner une augmentation de l’endettement des ménages.

Ces derniers n’hésiteront pas à contracter des emprunts, pensant que leur supposée richesse peut facilement les rembourser en cas de problème.

Mesurer l’effet de richesse : un vrai casse-tête !

Si les bases de la théorie sont on ne peut plus simples à comprendre, mesurer son impact est beaucoup plus difficile.

On peut obtenir différents calculs selon ce qui est pris en compte :

- valeur réelle de la consommation par rapport à 1 % de variation de richesse

- ou valeur en pourcentage de la consommation, toujours par rapport à 1 % de richesse.

Je vous passerai les détails des formules mathématiques (pour ceux que ça intéresse, un rapport de l’INSEE explique tout ça : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES438H.pdf ), car c’est là que cela se complique.

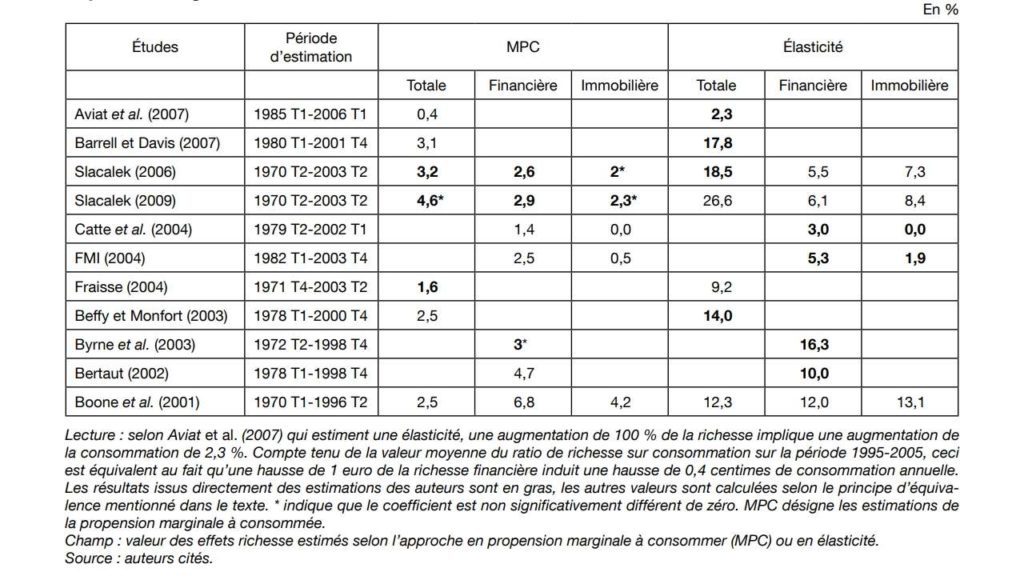

Tableau de l’impact de long terme de la richesse sur la consommation en France présent dans le rapport de l’Insee :

Les analystes ne sont eux-mêmes pas tous d’accord sur ce qu’il faut prendre en compte comme variable ou non.

Par exemple, certains « omettent » volontairement des données qui pourraient avoir un impact sur la consommation (taux d’intérêt, structure économique du moment, etc…).

De plus, le mode de fonctionnement des pays n’est pas toujours le même concernant la politique d’endettement (plus ou moins de facilité de crédit).

Cecii a aussi une influence directe sur la possession d’actifs des ménages.

De ce fait, les résultats sont très différents les uns des autres selon le mode de calcul, l’analyste qui procède au calcul ou encore le pays dans lequel on tente de mesurer cet « effet de richesse ».

Ces grandes différences poussent quelques économistes à directement remettre en cause toute la théorie.

Alors, l’effet de richesse existe-t-il ou non ?

À échelle plus « humaine », il suffit juste de regarder un peu autour de nous.

On connait tous des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens parce qu’elles se sentent « riches » de posséder quelques actifs.

Et les plus endettés sont aussi très souvent ceux qui ont des revenus réels plus importants, alors que monsieur et madame tout le monde, avec leur petit salaire, arrivent à épargner tous les mois.

Ce genre de comportement a-t-il un impact sur la consommation d’un pays ?

Peut-on alors parler d’un effet de richesse ?

Et si oui, celui-ci est-il en corrélation avec la valeur des actifs sur le marché ?

Tout porte à croire que oui.

Car si les ménages possédant des actifs voient leurs plus-values latentes chuter d’un coup, il y a une très forte probabilité que leur consommation chute elle aussi…d’un coup.

Et cela, même si leurs revenus réels restent les mêmes !

Pourrait-on alors parler d’effet de pauvreté ?

Quoi qu’il en soit, même s’il est difficile à quantifier concrètement, l’effet de richesse, ou effet Pigou, est une théorie qui se vérifie largement en pratique et dont il faut prendre conscience.